退職を決意し、上司への報告も済ませたら「退職届」の提出です。

しかし、いざ書こうとすると様々な疑問点が出てくるのではないでしょうか。

・退職届と退職願って何が違うの?

・具体的な書き方がわからない

・いつ、誰に、どうやって渡せばいい?

退職届は、会社に対して正式に退職の意思を表明する重要な書類であり、社会人としてのマナーを示す最後の締めくくりとも言えます。

書き方や提出方法を間違えると、円満退職の妨げになったり、後々トラブルになったりする可能性もゼロではありません。

この記事では、そんな退職届の書き方に悩むあなたのために、基本的なルールからテンプレート、封筒の準備、提出方法まで、必要な情報を網羅的に解説します。この記事を読めば、自信を持って退職届を作成・提出できるようになり、スムーズな退職手続きを進めることができるでしょう。

退職届と退職願の違い

混同しやすい「退職届」と「退職願」の違いを理解しておきましょう。

退職願(たいしょくねがい)

退職願とは、会社に対して「退職させてください」とお願いするための書類であり、会社が承諾するまでは、撤回できる可能性があります。 退職の意思を最初に伝える段階や、会社との合意前に提出を求められる場合があります。

退職届(たいしょくとどけ)

退職届とは、会社に対して「〇月〇日をもって退職します」と届け出るための書類であり、提出後は、原則として撤回できません。

一般的には、上司との間で退職日などの合意が取れた後に、最終的な意思表示として提出します。

退職届と退職願どちらを提出すべきか

会社の就業規則や慣習によりますが、一般的には口頭で退職の意思を伝え、合意が得られた後に「退職届」を提出するケースが多いです。

もし会社から「退職願」の提出を求められた場合は、それに従いましょう。不明な場合は、上司や人事担当者に確認するのが確実です。 この記事では、一般的に最終段階で提出する「退職届」を中心に解説を進めます。

退職届を書く前に準備・確認すること

退職届を作成する前に、いくつか準備・確認しておきたいポイントがあります。

就業規則の確認

まず、自社の就業規則を確認しましょう。以下の点が定められている場合があります。

・提出期限

「退職希望日の〇ヶ月前まで」「〇日前まで」など。

・提出先

直属の上司、人事部など。

・指定の書式

会社によっては、退職届のフォーマットが用意されている場合があります。

その場合は指定の書式を使用しましょう。

就業規則の規定を確認しておくことで、スムーズな手続きにつながります。

退職日の確定

退職届には正式な退職年月日を記載する必要があります。上司と十分に話し合い、引き継ぎ期間なども考慮した上で、双方合意の退職日を確定させてから作成しましょう。

退職届で必要なもの

用紙

手書きの場合は、白無地の便箋(B5サイズが一般的ですが、A4でも可)。罫線あり・なしはどちらでも構いませんが、無地の方がフォーマルです。

パソコン作成の場合は、白無地のコピー用紙(A4サイズが一般的)。

会社指定のフォーマットがある場合はそれを使用します。

筆記用具

黒のボールペンまたは万年筆を使用します。消せるボールペンや鉛筆はNGです。インクがかすれたり、にじんだりしないものを選びましょう。

封筒

白無地の封筒を選びます。茶封筒は事務的な用途で使われることが多く、退職届には適しません。郵便番号の枠がないものがより丁寧です。

二重封筒が望ましいとされていますが、必須ではありません。

サイズは、用紙の大きさに合わせます。

・B5用紙の場合: 長形4号(なががた よんごう)

・A4用紙の場合: 長形3号(なががた さんごう)

印鑑

氏名の後に捺印します。認印で構いませんが、シャチハタは不可です。朱肉を使って鮮明に押しましょう。

退職届の基本構成と書き方【テンプレート付き】

退職届の書き方には、基本的なルールがあります。ここでは、縦書きと横書きのテンプレートを交えながら、具体的な書き方を解説します。

必須記載項目

以下の項目は必ず記載しましょう。

・表題

「退職届」

・提出年月日

退職届を提出する日付

・宛名

会社の正式名称と代表者の役職、氏名(敬称は「様」)

・自分の所属部署名、氏名、捺印

・本文

書き出しは、「私儀(わたくしぎ)」または「私事(わたくしごと)」

退職する旨とその理由

退職年月日

- 丁寧な言葉遣い

敬語を正しく使い、丁寧な文章を心がけます。 - 黒インクを使用

黒のボールペンまたは万年筆で、楷書で丁寧に書きます。 - 修正はNG

書き間違えた場合は、修正テープや修正液は使わず、新しい用紙に書き直しましょう。 - 「私儀」「私事」

本文の書き出しは、行の一番下に小さめに記載します。「わたくしごと」と読みます。謙譲の意味合いがあります。

テンプレート:縦書き

縦書きは、より丁寧な印象を与える書き方です。

退職届

私儀

この度、一身上の都合により、勝手ながら

二〇〇〇年〇月〇日をもって退職いたします。

二〇〇〇年〇月〇日

〇〇部 〇〇課

(自分の氏名) 印

株式会社〇〇〇〇

代表取締役社長 〇〇 〇〇 殿

書き方のポイント

- 表題「退職届」

用紙の中央よりやや上に、少し大きめの文字で書きます。 - 「私儀」

本文書き出しの前に、行の一番下に小さめに書きます。改行後の本文一文字目は、「私儀」より下げずに書き始めます。 - 本文

退職理由、退職年月日、退職する旨を簡潔に記載します。 - 提出年月日

本文の後に、少し下げて書きます。 - 所属部署・氏名・捺印

提出年月日の次の行に、さらに下げて書きます。氏名の下に捺印します。 - 宛名

最後に、用紙の一番左下に書きます(会社名は略さず正式名称)

代表者の役職・氏名も正確に記載し、自分の氏名より高い位置になるように書きます。

手書きとパソコンどちらがよいか

手書きとパソコン作成のどちらが良いかは一概には言えませんが、それぞれのメリット・デメリットがあります。

<手書き>

・メリット: 丁寧な印象を与えやすい。誠意が伝わりやすいとされる。

・デメリット: 書き直しに手間がかかる。字に自信がない場合、読みにくくなる可能性。

<パソコン作成>

・メリット: 読みやすく、修正が容易。時間を短縮できる。

・デメリット: 手書きに比べると、やや事務的な印象になる場合がある。

基本的には手書きの方がより丁寧とされていますが、近年はパソコン作成も一般的になっています。会社に指定のフォーマットがあればそれに従い、なければどちらでも問題ありません。

迷う場合は、手書きを選ぶのが無難でしょう。パソコンで作成した場合でも、署名と捺印は必ず自筆・手押しで行いましょう。

退職理由の書き方

退職理由の書き方は「一身上の都合」が基本です。

退職届に記載する退職理由は、自己都合退職の場合と会社都合退職で異なります。

<自己都合退職の場合>

・転職、結婚、家庭の事情、病気療養など、自分自身の都合で退職する場合は、「一身上の都合により」 と記載するのが一般的です。

・具体的な理由(「給与に不満があるため」「人間関係が悪いため」など)を詳細に書く必要はありません。むしろ、ネガティブな内容を書くのは避け、円満退職を目指しましょう。

<会社都合退職の場合>

・リストラ、倒産、事業所の閉鎖、退職勧奨など、会社側の理由で退職する場合は、具体的な理由を記載する必要があります。これは、失業保険の給付日数や給付開始時期に関わってくるためです。

例:「事業部門縮小のため」「早期退職制度応募のため」「〇〇事業所閉鎖のため」

会社都合退職の場合は、退職届の提出を求められないケースもありますが、提出する場合は、事前に会社側と退職理由の表現について確認しておきましょう。認識の齟齬があると、後々トラブルになる可能性があります。

退職届を入れる封筒の選び方・書き方・折り方

退職届は、そのまま提出するのではなく、封筒に入れるのがマナーです。

封筒の選び方

封筒は、白無地で郵便番号枠のない、二重封筒を選びましょう。サイズは用紙に合わせて、B5なら長形4号、A4なら長形3号です。

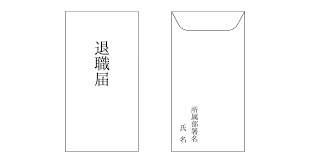

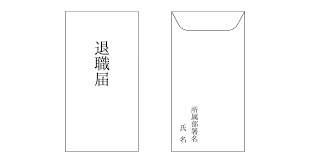

封筒の書き方(手渡しの場合)

(表面)

・中央に、黒のボールペンまたは万年筆で「退職届」と縦書きで記載します。

・宛名(会社名や社長名)は書かないのが一般的です。誰に宛てたものかは、中身を見ればわかるためです。

(裏面)

・左下に、自分の所属部署名と氏名を縦書きで記載します。

退職届の折り方(三つ折り)

退職届は、きれいに三つ折りにするのが基本です。

封筒への入れ方

封筒の裏面(自分が書いた部署・氏名が見える面)から見て、退職届の書き出し(「退職届」と書かれた部分)が右上に来るように入れます。つまり、封筒を開けたときに、すぐに「退職届」の文字が見える向きです。

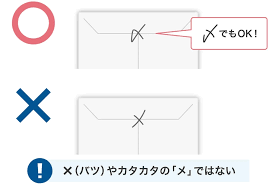

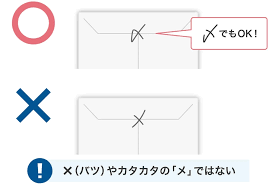

封をする

封筒に入れたら、糊付けして封をします。セロハンテープは避けましょう。

封をした部分には、「〆」(しめ)マークを書きます。「封字(ふうじ)」と呼ばれ、未開封であることを示す印です。

退職届の提出方法と提出タイミング

準備ができたら、いよいよ提出です。マナーを守ってスマートに提出しましょう。

原則として、最初に退職の意思を伝えた直属の上司に提出します。ただし、会社によっては人事部に直接提出するよう指示される場合もありますので、事前に確認しておきましょう。

提出タイミング

退職の合意後、退職日が確定してから提出します。

就業規則で定められた提出期限を必ず守りましょう。(一般的には退職日の1ヶ月前〜2週間前など)

上司に事前に「退職届をお持ちしました」と伝え、時間を取ってもらいましょう。

提出方法

手渡しが基本

上司に直接手渡しするのが最も丁寧で確実な方法です。

封筒の向き(表面の「退職届」が相手から読める向き)にして、両手で渡します。

渡す際は、「お世話になりました。よろしくお願いいたします」など、一言添えましょう。

郵送する場合

病気療養中や遠方に住んでいるなど、やむを得ない事情で直接手渡しできない場合は、先方に確認して郵送します。必ず事前に上司に郵送する旨を連絡し、許可を得てから送りましょう。無断で送りつけるのは失礼にあたります。

郵送する場合は、「内容証明郵便」で送ると、「いつ、誰が、誰に、どんな内容の書類を送ったか」を郵便局が証明してくれるため、提出した証拠が残り確実です。状況に応じて「簡易書留」などを利用しても良いでしょう。

郵送する場合の封筒の宛名は、会社の住所、会社名、部署名、上司の氏名を記載します。表面に「親展」と赤字で書いておくと、本人以外が開封するのを防げます。

送付状(添え状)を同封するのがマナーです。

提出時の注意点

・コピーを取っておく

提出前に、退職届のコピーを取っておくと、後々の確認や万が一のトラブルの際に役立ちます。

・受領印やサイン

会社によっては、受け取った証として受領印やサインを求められる場合があります。

まとめ

丁寧な退職届で、気持ちの良い新たなスタートをきりたいですよね。

退職届は、お世話になった会社への最後の正式な手続きであり、あなたの社会人としての姿勢を示すものでもあります。正しい書き方やマナーを守って作成・提出することで、円満退職につながり、気持ちよく次のステップへと進むことができます。

この記事で解説したポイントを押さえれば、退職届の作成は決して難しいものではありません。

- 就業規則を確認し、必要なものを準備する

- テンプレートを参考に、基本構成を守って丁寧に書く

- 退職理由は「一身上の都合」が基本(自己都合の場合)

- 封筒の準備、折り方、入れ方にも配慮する

- 上司に直接、マナーを守って手渡しする

これらのステップを確実に実行し、スムーズな退職手続きを実現してください。あなたの新たな門出が素晴らしいものになることを祈っています。